2008.12.29(月)

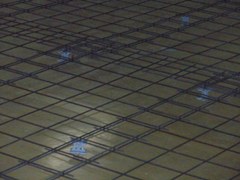

さあ、生コンが投入されました。「投入」と言ったて簡単じゃありません。

表面を平らにして「ほぼ水平」に保つことが必要です。

「ほぼ水平」と言ったのは実は完全な水平では困るのです。床清掃の際に水を流すのに

若干の勾配が必要なのです。

前回、床工事準備の時に説明したように排水溝を作るのですが、排水溝に水が流れる

ように勾配をつけるのです。

職人さん何人もがコテで

職人さん何人もがコテで

ならしていきます。

この写真には2人しか写っていませんが、

実はもっともっと職人さんがいます。

「ええ、でも固まっていないコンクリート

の上を歩いてだいじょうぶ?」いう声が

聞こえてきますね。大丈夫です。

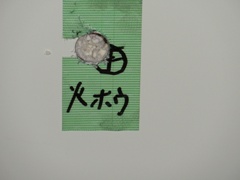

答えは次の写真を見てください。

この写真のものを靴の下につけて

コンクリートの上にのると沈まないのです。

雪の中を歩く際の「かんじき」ですね。

と言っても実際に履いて歩いた人は

少ないとは思いますが。

上の写真の職人さんの足元をよく

見てください。

この「かんじき」を履いています。

職場、職場には外部の人には知らない「工夫」がいろいろあるものですね。