秩父良いとこいちどはおいで その他地域 福井県小浜市

私たちは福井県に新しい工場を立ち上げましたが、それに伴い筆者も毎週のように福井に

出張しています。

先週は金曜日から火曜日まで、福井で毎日スケジュールがあったので、週末を超える

出張でした。そこで、土曜日の午後と日曜日を使って「小浜市」に行って来ました。

小浜市って皆様ご存知ですか?

歴史的に言えば、京都に海産物を運んでいた「鯖街道」「若狭街道」の中心地です。

最近では「オバマ」という発音にひっかけて、アメリカ大統領のオバマ氏を勝手に応援する

活動をしていることでも有名になりました。

小浜市で泊まったホテルのロビーに写真のような展示物がありました。

「頑張れ OBAMA」

ですね

ストレートでしょう?

オバマ大統領の故郷であるハワイに訪問団を2回も送り込み、交流している写真が

いっぱいありました。ルイス駐日大使に至っては、小浜市まで来られたとのことです。

本格的でしょう。

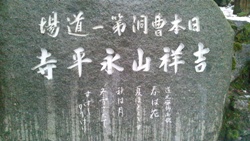

小浜市の近くにある「熊川宿」(鯖街道の重要な拠点)と敦賀市にある気比大社にも

行きました。

気比大社は「北陸総鎮守」と言われる昔から北陸の神社の中心だそうです。

筆者個人的には「敦賀気比高校」という野球で強い高校の方を知っていましたが。

木造の鳥居としては

日本で一番大きなもの

だそうです

木は佐渡島から持って

来たとのこと

伝統を感じながら、短い週末を過ごしました。

氷点下6℃です。

氷点下6℃です。